在地推動的起點:從政策對話到教育實踐

雲林縣是臺灣重要的水產養殖重鎮,擁有豐富的濱海資源與深厚的漁村文化。為推動漁業永續發展,並深化食農教育的在地實踐,雲林縣政府漁業科於2025年3月25日,在雲林區農會第三會議室舉辦「漁業與食魚教育推廣交流會」,特別邀請台灣農業科技資源運籌管理學會兩位專題講師進行議題分享,探討永續趨勢與食魚教育的實務應用,現場吸引多位在地漁業從業者參與。開場致詞中,漁業科許家嘉科長表示,食魚教育是連結地方產業與生活文化的重要契機,期盼透過本次活動,激發雲林海線地區對在地發展的更多想像,也鼓勵業者積極投入食魚教育推廣的行動。

雲林縣漁業科許家嘉科長開場/在地漁業重點業者認真聆聽

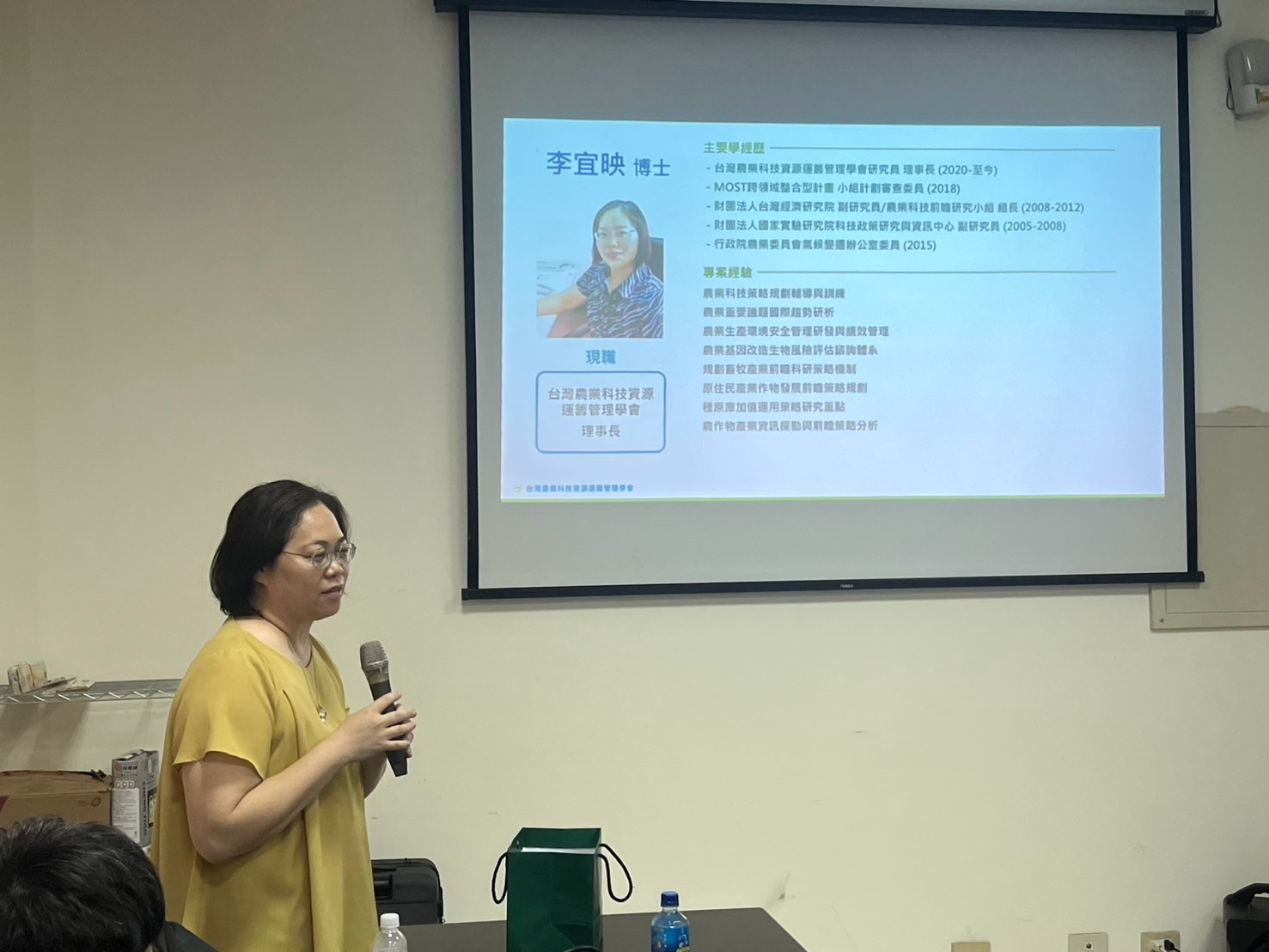

從全球永續看在地產業轉型

第一場講題由本會理事長李宜映博士主講,從全球漁業趨勢與永續發展目標談起,指出水產業正面臨氣候變遷、成本上升與消費行為轉變等挑戰,推動轉型已勢在必行。她以「三增兩減」為核心,說明如何透過提升附加價值、管理效能與資源補充率,同時減少藥物使用與廢棄損耗,實踐永續策略。李博士也強調循環經濟的重要,舉例說明如何將魚體副產物、魚皮、農產加工剩餘物再利用於飼料、寵物食品或材料開發,不僅減廢,也創造新商機。她認為,這樣的概念亦可融入食魚教育設計,讓消費者理解產業背後的資源運用與環境責任,建立對本土漁業的信任與支持。

從鳳梨教育走入魚的世界:體驗帶動理解

第二場講題由學會秘書長李翎竹博士主講,他以學會推動鳳梨與油茶產業食農教育的實務經驗為例,說明食魚教育同樣可以透過精心設計,結合在地特色,發展出兼具創意與深度的教案內容。現場以「鳳梨頭尾哪裡甜?」的小測驗作為開場,引發與會者熱烈互動,進一步帶出以感官參與與生活連結為核心的教育設計理念。李博士指出,雲林海線擁有豐富的地景樣貌與養殖文化,若能依據不同目標對象(如學校、家庭、地方社群)與活動形式(導覽、烹調、體驗課程)加以規劃,即可發展出具雲林特色的優質食魚教育內容,進一步形塑為完整的體驗路線旅程。從認識本地魚種、了解養殖方式、探索料理文化到連結環境永續,皆是食魚教育可深入耕耘的面向。

本會理事長李宜映博士分享漁業永續發展策略/本會秘書長李翎竹博士分享食魚教育分享經驗

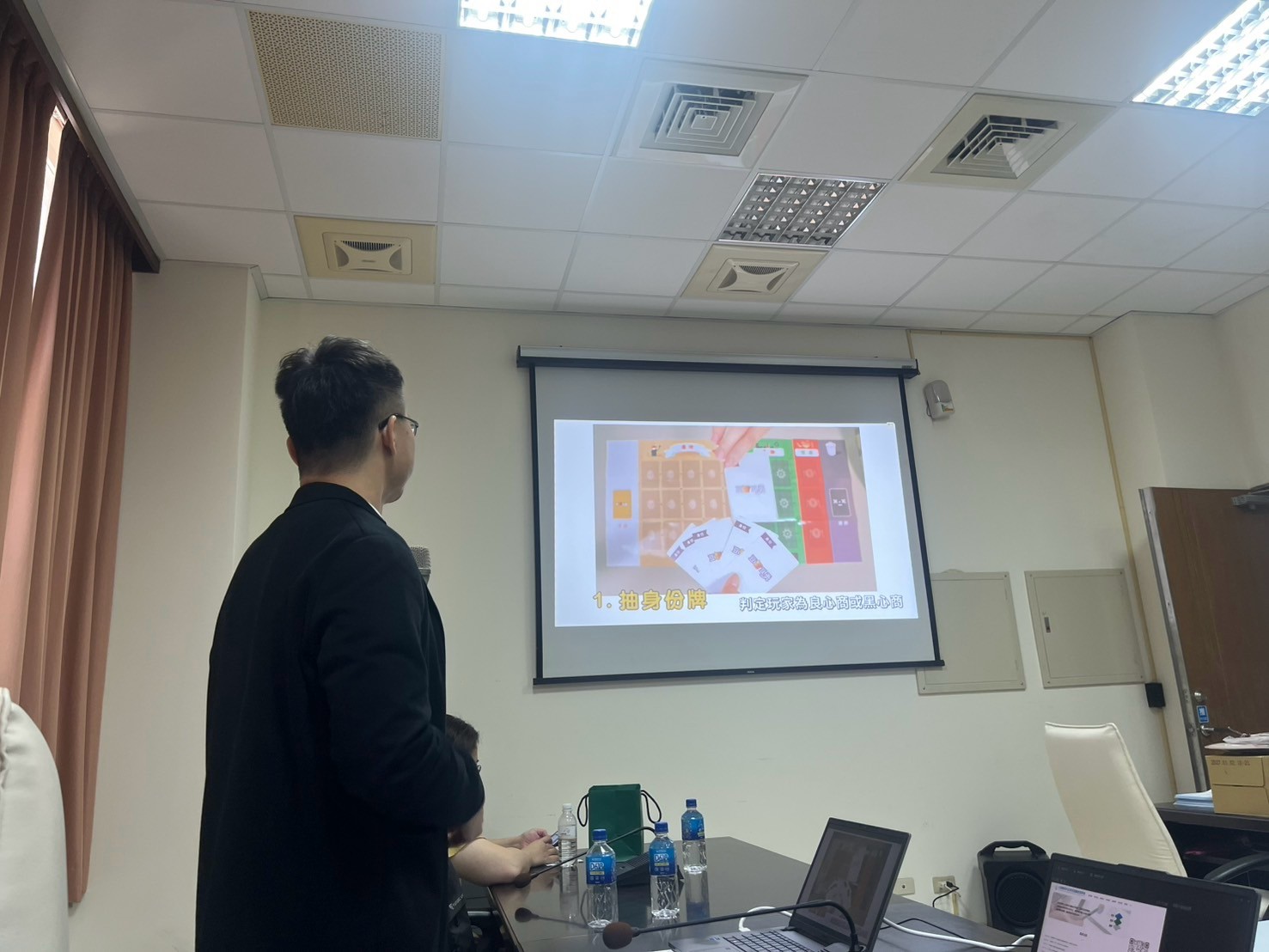

跨域示範,轉化知識為體驗

為啟發現場創意,李翎竹博士展示本會設計的兩款教育桌遊:「茶莊冒險家」與「豆智豆勇」。其中,「茶莊冒險家」以大富翁玩法結合亮點茶莊、製茶工藝與六級產業發展,搭配實體茶包禮盒,讓玩家在遊戲中認識臺灣茶文化與產地特色;而「豆智豆勇」則參考矮人礦坑的卡牌機制呈現大豆產業從種植、加工到商品應用的完整流程,讓玩家理解從產地到餐桌的價值鏈。李博士指出,這兩款桌遊不僅強化學習的參與感與延伸性,也提供未來推動食魚教育的設計參考,透過結合在地魚種、養殖文化與永續議題,發展出具雲林海線特色的體驗教材,讓食魚教育從遊戲出發,深植日常。

「茶莊冒險家」桌遊展現教案案例/「豆智豆勇」桌遊影片說明介紹

以教育為根,讓漁業更永續

本次交流會從產業面到規劃教案實務,展現了食魚教育不只是推廣產品,更是促進飲食文化、環境認知與在地認同的重要行動。透過知識轉譯、體驗設計與產地連結,食魚教育不僅是內容的建構,更是態度的養成。與會者多表示,從兩位講者的分享中獲得新思維,也開始思考自身如何參與這股轉變。未來透過跨域合作與在地參與,雲林海線的食魚教育將不只是地方活動,更可能成為永續發展的重要起點。