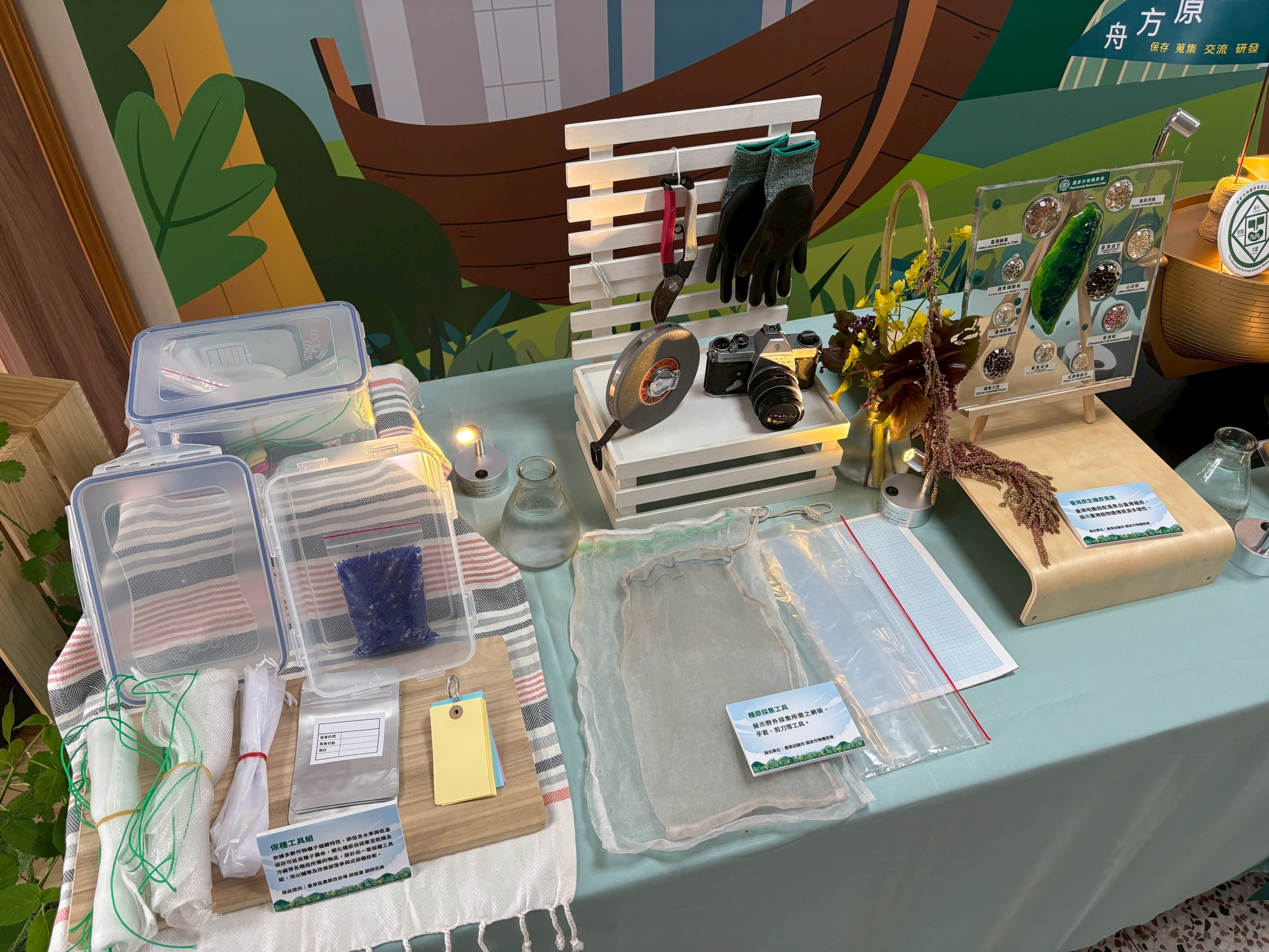

面對氣候變遷與國際種原交換日益受限的趨勢,如何強化本土植物遺傳資源的採集、保存與應用,已成為重要課題。本研討會以「種原」為核心,串聯採集、研究與育種等環節,期望促進遺傳資源的永續保存與創新利用。本學會受農業部農業試驗所委託協辦的「從種原採集到保種方舟研討會」於114年11月19日假農業試驗所國際會議廳舉行,邀集農業與林業相關部會、各農試單位、保種中心、博物館及學研單位之師生等百餘位人員共同分享經驗。會議廳外亦展出植物標本、野外採集工具以及作物保種方舟之小型展區,透過實體展示呈現採集、保存與利用的實務情境,讓與會者能以更具象的方式理解「從種原採集到保種」之主題印象。

圖1、種源採集展示區

圖2、由國家作物種原庫提供展覽之各類種子

圖3、由臺東區農業改良場薛銘童副研究員提供展覽之野外種原採集與保種工具

圖4、由國立中興大學園藝學系林宣佑助理教授提供展覽之臺灣原生懸鉤子屬野生近緣種採集活體標本

跨機關鏈結 × 科學保育:專題演講揭示保種新視野

論壇首先由農業部科技司李紅曦司長與農業試驗所王仕賢所長致詞,接著由生物多樣性研究所楊嘉棟所長與林業試驗所董景生研究員帶來專題演講。楊嘉棟所長表示臺灣生物多樣性資訊聯盟(TBIA)以跨機關協作為核心,從資料共享標準、資料庫串聯到教育推廣,逐步建構臺灣生物多樣性資訊的開放網絡,推動研究、管理與保育的整合運用。董景生研究員則從臺灣植物遷地保育的脈絡出發,說明方舟計畫如何透過統一採集規範、後設採集管理與資料平臺建置來提升保種效能,並以再引回案例展示跨機關與社群協力在物種保育規模化中的關鍵角色。

圖5、6 農業部科技司李紅曦司長與農業試驗所王仕賢所長致詞

圖7、楊嘉棟所長講解資料庫整合運用

圖8、董景生研究員講解再引回案例

多元視角交織:原生與在地作物採集與保存的實務分享

下午與談聚焦「臺灣原生與在地作物的採集、保存與應用體系建構」,由農業試驗所陳述組長主持,邀集農試單位、原住民團體與生物多樣性研究所分享多元視角的種原保存實務。

第一段中,花蓮縣原住民族野菜學校吳雪月校長以生活經驗講述野菜與種子如何融入原民文化;林業試驗所楊正釧研究員從科學面解析原生植物種子的採集、品質評估與儲藏原則,強調科學化採種與妥善保存的重要性;生物多樣性研究所陳志輝主任則以野生近緣種為例,說明其抗逆性狀來源與育種應用,凸顯野生基因資源在強化作物韌性上的關鍵角色。

第二段由臺東區農業改良場薛銘童副研究員與農業試驗所黃群哲副研究員接續分享,分別介紹部落作物採種至繁殖及抗病砧木的系統化技術,強調原民種原保存與文化復振的價值;並以落葉果樹為例,說明田間保存、備份保存與基因型資料庫組成的「保種方舟」體系如何支撐氣候變遷下的育種與產業發展。

圖9、花蓮縣原住民族野菜學校吳雪月校長說明野菜與種子如何融合於原住民的生活

圖10、林業試驗所楊正釧研究員分享野外採集實務

圖11、生物多樣性研究所陳志輝主任說明野生近緣種的來源與應用

圖12、臺東區農業改良場薛銘童副研究員分享原民保種之重要價值

圖13、農業試驗所黃群哲副研究員說明臺灣落葉果樹的種原保存與利用

直面現場痛點:從分類判讀到緊急保種的實務解題

最後的綜合討論由王仕賢所長主持,帶領講師和與會者共同討論。與會者針對實務面臨的關鍵問題提出提問與交流,包括野外採集中的分類學與區域變異判讀、族群大量死亡時的緊急保種策略,以及野外採集人員的安全等。透過講者逐一解析,包括說明變異族群的分類判讀原則、強調重大威脅下需立即啟動異地保育的優先性、並分享野外防護的實務經驗,讓現場對保種與採集工作的操作邏輯與應對方式有了更清楚的掌握,也使討論真正回應到第一線人員的痛點與需求。

圖14、研討會最後由王仕賢所長主持綜合討論,和與會者一同討論

透過此次的技術交流與跨領域分享,深化各界對原生植物與在地作物採集、保存與應用的整體視野,也看見科學化採集、智慧化保存與社群參與在保種體系中的重要性。未來本學會將持續支援農業部推動我國植物遺傳資源的制度化管理與技術整合,強化跨單位合作與技術鏈結,促進種原保存、育種創新與產業需求的對話,共同打造更具韌性與永續性的植物遺傳資源體系。